Durante le pulizie del cambio di stagione (e di armadi e di scaffali e di scatoloni), mi è capitato tra le mani un vecchio numero di D, l’ottimo supplemento di Repubblica. E così, sfogliandolo, ho trovato un pezzo che avevo trascurato, dove uno scrittore commentava le Olimpiadi del 2004, esaltando la maratona e prendendosela, chissà perché, con i copywriters. Il pezzo, anche a distanza di due anni dall’evento, merita qualche riflessione: innanzitutto, che cosa nasconde questa deprimente mistica della sofferenza, a cui dovrebbe fare da contraltare una presunta depressione dei copywriters? In occasione delle Olimpiadi, D chiede a sei giovani scrittori italiani di raccontare con emozioni e storie personali “il più globale degli eventi sportivi, alla ricerca del record dell’immaginazione”. I sei autori (Giordano Meacci, Valeria Perrella, Francesco Pacifico, Elena Stancanelli, Nicola Lagioia, Ernesto Aloia) forse non battono alcun record dell’immaginazione, ma scrivono bene: pezzetti godibili, tranne uno, che sorprende. Scrive Nicola Lagioia:

In occasione delle Olimpiadi, D chiede a sei giovani scrittori italiani di raccontare con emozioni e storie personali “il più globale degli eventi sportivi, alla ricerca del record dell’immaginazione”. I sei autori (Giordano Meacci, Valeria Perrella, Francesco Pacifico, Elena Stancanelli, Nicola Lagioia, Ernesto Aloia) forse non battono alcun record dell’immaginazione, ma scrivono bene: pezzetti godibili, tranne uno, che sorprende. Scrive Nicola Lagioia:

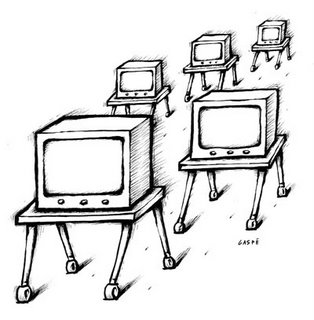

“Niente tornanti da brivido affrontati a 300 Km/h né uppercut letali né elevazioni stratosferiche né colpi di tacco o volée acrobatiche o qualunque altro gesto che gli occhi voraci delle telecamere siano capaci di ridurre alle scene madri degli spot pubblicitari: la maratona è forse l’unico sport che il moloch dello spettacolo non è riuscito ancora a divorare per intero. Si riorganizzino i copywriter delusi dal tracollo dei propri uomini-immagine, provino pure ad affondare i dentini affilati nella “madre di tutte le discipline olimpiche” per ritrovarsi con un pugno di mosche e la mascella dolorante. Sotto la patina di retorica che riveste ogni momento della nostra vita pubblica, la maratona racchiude un nucleo duro, indistruttibile, fatto di sudore, fiato lungo, pazienza, piedi massacrati, fatica, fatica, e ancora fatica: elementi primari che lo show-biz ha enorme difficoltà a convertire nei propri codici (...)”.

E qui cadiamo giù dalla sedia: che c'entrano i copywriters? Certo, i copywriters: piccole iene coi dentini affilati, generatori di corrente di pensiero molle, funamboli dello show-biz. Proprio loro. E perché mai? E perché non gli art directors, gli art buyers, i tv producers, i direttori creativi, i direttori strategici, quelli del new business, i maneggioni delle sponsorizzazioni, gli amministratori delegati, i Ceo? No. I copywriters. I veri colpevoli delle “scene madri degli spot pubblicitari”, che esaltano i “colpi di tacco” di Totti (daje de tacco, daje de punta, quant’è bona la sora Assunta...) e se ne fregano dei maratoneti.

Che cosa nasconde questa deprimente mistica della sofferenza (la maratona), a cui dovrebbe fare da contraltare (secondo l’autore) una presunta depressione dei copywriters? Difficile rispondere. In fondo, anche ai pellegrinaggi ci si massacra i piedi, ma lì si dà l’ostia, non le medaglie (però si guarisce dai peccati capitali).

Nicola Lagioia sarà un bravo scrittore, ma qui pecca d'ignoranza: i copywriters non creano uomini-immagine, né sono il deus ex machina della sponsorizzazione. E poi: lo scrittore lava più bianco? Sì, se si considera lo scrittore un artista, e il copywriter uno scrittore di pubblicità servitore di una marca di mozzarella. Vero. Ma è anche vero che esistono gli editori-mozzarella. Anzi, senza andare a frugare nei consigli d'amministrazione, si può dire che siano quasi tutti mozzarelle.

Gli scrittori, invece. Che fanno gli scrittori italiani tra un capolavoro e l’altro? Ricordo che, sempre d’estate, i vacanzieri in Sardegna potevano acquistare una copia della Nuova insieme a una specie di on pack, ovvero un gadget (non nel suo significato originale di “aggeggio inutile”, ma di oggetto promozionale con il marchio dell’azienda che lo offre): l’oggetto promozionale era un “capolavoro” di un autore sardo. A me capitò di trovare Dura madre di Marcello Fois, forse uno dei titoli più confusionari (parere molto personale) del bravo giallista di Nuoro. Il plot: tre investigatori (a Jean-Patrick Manchette ne bastava uno; e anche a Simenon ne bastava uno, ma spesso ne poteva fare a meno, quando si affidava alle confessioni spontanee e al senso di autodistruzione del cinquanta per cento dell’umanità) si occupano dell’omicidio di un disgraziato. Più che il racconto (ostico e poco scorrevole, che dipana con difficoltà una matassa di situazioni improbabili), destava interesse la lettura del risvolto di copertina. C’era un particolare che colpiva: l’autore segnalava, nella propria biografia, una collaborazione alla sceneggiatura di un serial televisivo come Distretto di polizia. Dunque, e questo è il punto che ci interessa, uno scrittore, anche uno scrittore non di primo pelo come Fois, può prestarsi al gioco dei gadget e al push and pull di qualche diligente promoter (per la felicità di edicolanti ed editori associati), e può anche fare della tv poco consistente (insomma, per capire questo genere di scrittura, resta ancora valida la lettura del divertente Saga di Tonino Benacquista, edito in Italia da Einaudi; ma forse basterebbe soltanto la citazione di Chesterton: “La letteratura è un lusso; la finzione, una necessità”). Ma fare copywriting, no: quello sarebbe peccato mortale. Allora, c’è del genio in Distretto di polizia, ma non nella leggendaria campagna Think small del Maggiolino? Sceneggiare Distretto di polizia, magari Don Matteo o Un posto al sole o Un medico in famiglia, sì; fare lo script di Nike, no. Il primo è necessità, arduo cimento col mezzo televisivo, peccato veniale; l’altro è peccato mortale.

Quando muore uno scrittore, fanno il funerale a partire dal televideo; quando muore un copywriter, il prete si nega: fa dire alla beghina che è in vacanza studio a Gerusalemme. E aggiungiamo: il compianto Marcello Marchesi, quello di “Vecchia Romagna etichetta nera, il brandy che crea un’atmosfera” e di “Falqui, basta la parola”, ma anche finissimo giocoliere tra metafore, detrazione di lettera, inversione di frase, falso derivato, frase doppia, cambio, troncamento, epentesi, e protagonista, suo malgrado, con un semplice titolo (Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano), di uno dei casi editoriali dello scorso decennio: al povero Marchesi, gli scrittori e gli editori associati avranno negato il Paradiso? E i Campanile, i Malerba, i Dario Fo che lavoravano per Carosello: tutti alla gogna?

Non vogliamo difendere l’indifendibile: tra i copywriters, ci sono degli ottimi scrittori e una manica, lunga da Calais a Dover, di ignoranti cronici. Questi ultimi, sono quelli che arrivano al mestiere per caso, o per raccomandazione speciale con tanto di autorizzazione pontificia. Non sai fare altro? O fai il giornalista o fai il copywriter. C’è un caso esemplare che ci sfrizzola il velopendulo, come direbbe Annamaria Testa saccheggiando Gadda: un tale, figlio d’arte, se così si può dire, che per questo merito speciale è stato subitamente elevato al ruolo di direttore creativo. Confessa di non leggere, dice che proprio non ce la fa a leggere un libro, non sa che roba siano giornali e libri, non sa neanche scrivere, ma sa come si vive, ha gli occhioni azzurri e chiama il padre Papo: qualità che, evidentemente, costituiscono le basi indispensabili per una giusta carriera. Scrive un testo, e a un certo punto scrive “proboscite”, proprio così. Il suo art director vede lo script, trova l’errore, pensa a un refuso e corregge in “proboscide”. Il copy figlio di Papo è uomo risoluto - perché se fosse un uomo pieno di dubbi non l’avrebbero mica fatto dirigente: un dirigente non avrebbe mai la debolezza di consultare un dizionario, perché, lui, i termini ce li ha tutti in testa - e rilegge lo script, trova l’errore e ricorregge in “proboscite”. L’art director rivede lo script, ritrova l’errore e ricorregge in “proboscide”. A quel punto, finalmente il copy e l’art si parlano, si confrontano, si spiegano. Il copy figlio di Papo cade dalle nuvole: era convinto, praticamente dalla nascita, che si dicesse “proboscite”. Ma non prova vergogna? No. Tanto in Italia gli elefanti non ci sono. Forse c’erano nell’era glaciale, pertanto si può dire che ormai il termine sia ampiamente caduto in disuso. Come zevra, tighe, leome, pantena, simmia e gazzilla.

Questo è il figlio di Papo, copywriter e direttore creativo, e fa parte di quella manica di ignoranti, lunga da Calais a Dover, a cui accennavamo, per cui un vocabolario è una coda al casello dell’autostrada lunga 2356 pagine che salti agevolmente col telepass, coi privilegi delle classi più agiate o dinamiche.

Ognuno racconta la propria esperienza, e io racconto la mia. Dispiace deludere Lagioia, ma i tipi come il figlio di Papo non fanno statistica. Anzi, tra i copywriters, mi è capitato di conoscere anche eccellenti scrittori: succede a chi si cimenta con diversi linguaggi. La Scuola Holden tiene corsi di pubblicità, fa scrivere fumetti e slogan pubblicitari. Per scrivere e comunicare, ci vuole tecnica, e il copywriting, forse, ha qualcosa da insegnare (insomma, per infilare una storia in 30 o in 15 secondi, ci vorrà un minimo di abilità: o no?).

Del resto, ci sono scrittori che non si vergognano di aver fatto quel mestiere innominabile, e che hanno raggiunto dei risultati che molti "giovani" scrittori italiani non raggiungeranno neanche in un’altra vita. Citiamo a caso: Don DeLillo, Günter Grass, Gabriel Garcia Marquez, Elmore Leonard, e poi giù sino a Martin Suter e Alessandro Baricco. Ma ci piace ricordare anche Enzo Baldoni, ma sì, il povero Enzo partito al seguito della Croce Rossa e con un tesserino di pubblicista - pensando che potesse funzionare come passepartout - e rapito e ammazzato in Iraq da un'organizzazione fondamentalista musulmana, e che i giornali continuano a ricordare come "freelance", quasi per nascondere chissà quali vergogne, invece di ricordarlo per quello che era: un copywriter, pieno di vitalità e di curiosità, ma pur sempre un copywriter, cioè uno scrittore, uno che sapeva comunicare e scrivere "meglio di molti giornalisti", come diceva Oreste del Buono.

Ecco, gli scrittori-copywriters: sono i “dentini affilati” di cui parla Lagioia? Sono scrittori, e non disdegnano niente. Tutt’al più diranno: tu chiamale, se vuoi, contaminazioni.

Don DeLillo: uno dei tanti copy italoamericani cresciuti nel Bronx e pasciuti in Madison Avenue. Gli anni trascorsi in Ogilvy & Mather non gli hanno impedito di passare indenne, senza i lazzi di qualche "giovane scrittore", le porte del New Yorker e di diventare “il grande maestro della narrativa postmoderna americana”.

Elmore Leonard, invece, è un vecchio sergente dell’advertising. Entra nel 1949 in Campbell-Ewald, advertising agency, réclame di Detroit dura e pura: GM, Chevrolet, Michelin. Ci campa per dodici anni, sinché i suoi libri non gli permettono di farne a meno. I suoi libri. Forse i giovani scrittori li hanno letti alla televisione o al cinema: da 3:10 to Yuma, a Valdez Is Coming, Hombre, e poi Get Shorty, Out of Sight, Jackie Brown, Cuba libre, The Big Bounce, Be Cool, Killshot, eccetera. Elmore Leonard, che vergogna.

Così è la vita. E, sinché c’è vita, ci sarà sempre uno scrittore che farà smorfiette o un poeta che strillerà a un copywriter (è successo a me con Raboni, quando rivendicava il “professionismo” dei poeti). A un copywriter, nessuna concessione. Ma il buon Tonino Guerra poteva andare alla tele e urlare al telefonino “Gianni, sono ottimista!” per conto di un ipermercato, senza paura di contaminarsi. Un copywriter, no: lui non è uno scrittore, è uno dello “show-biz”. Ma che male c’è? La parola scritta ha bisogno di cure, limature, aggiornamento, perché è piena di bugs più di Internet Explorer. Che male c’è a confrontarsi con il linguaggio pubblicitario? Tutto fa brodo. Sono i preconcetti, che non fanno brodo: fanno acqua. E a volte fanno venire anche il latte alle ginocchia. (A maggior ragione, quando il metro di misura si trasforma, centimetro dopo centimetro, in quaranta chilometri di maratona).

Nicola Latristezza, le Olimpiadi e i copywriters

T. N. T.